|

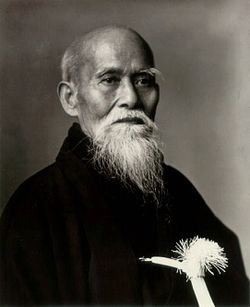

合気道は、開祖・植芝盛平翁(1883〜1969)が日本伝統の武術の奥義を究め、さらに厳しい精神的修行を経て創始した現代武道です。 |

|

『合気道の特色』

| 合気道は競技を行いません。お互いの習熟度に合わせて技を繰り返し稽古し、心身の練成を図ることを目的としていますので、誰でも稽古できます。 稽古の積み重ねが健康によいのはいうまでもなく、日常生活において何事にも積極的に取り組む自信が自然と培われてきます。 また、道場には、年齢・性別・職業・国籍を問わず多くの人々が集まってきますので、道場は、人間理解の眼を深めるには最適の場です。 合気道の稽古に終わりはありません。稽古を始めたら、根気よく続けることです。うまずたゆまず続けてください。 稽古を続けることが進歩への第一歩であり、合気道の大切な一面でもあるのです。 |

|

『合気道の解説』

| 「合気道は柔道や空手とどう違うのですか」と、質問があります。 昔は徒手で行う格闘術すべてを柔(やわら)とか柔術と呼んでいました。明治時代になって講道館の加納治五郎先生が柔術の袖や襟を持ち合う立ち技や寝技を中心にスポーツ化し競技試合が出来るようにしたのが柔道です。 空手道は沖縄や中国から伝わってきた突き、蹴りなどの当て身技を主体とした武道です。 合気道は、開祖植芝盛平翁が古くから伝わる起倒流柔術、柳生流柔術、神陰流剣術、大東流柔術などを修行体得し、さらに日本古来の神道を研鑚し精神性・求道性を加え、『争いの武道』を『愛の武道』へ。 《合気》は《愛気》《和気》に通じ、人間求道のための《術》から《道》へと完成させたものです。 つまり『不断の心神錬磨をもって人間求道のための修行なり』という開祖の信念にもとづいて新しく創始された独自の現代武道であります。 |

|

『合気道の稽古の目的』

|

合気道をはじめて見た人が、「日本舞踊を見ているようだと感想を述べた。」という話が残っています。たしかに、リズムにのった無理のない動きはおよそ武道のイメージとはかけ離れています。 |

|

『合気道の技』

|

合気道は、柔道や相撲のように組むことはなく、身体に触れた瞬間に技が繰り出されます。お互いに離れ、間合いを取りながら自由自在に変化し、常に切れ目なく柔らかな円運動を描き、自然で無理のない動きの技です。呼吸力を養成しながら無理なく技に入っていきます。 |

|

『子供と合気道』

|

教育は、知育・徳育・体育・常識の涵養(かんよう)が必要です。現代の子供たちは、世の中の環境の変化(遊び場の不足・交通事情・住宅事情・受験勉強・テレビ・ゲームの普及)もあり、自ら運動することもなく道徳教育の不足により、正しいことと悪いことの区別がつかず、礼儀を始めとして常識の欠如などかってない悪環境下におかれています。 |

|

『21世紀は・・』

| 物質文明の行き詰まりから、『21世紀は心の時代である!』といわれております。 武道において、柔道・剣道・空手道などが競技スポーツ化の道を進んでゆく中で、武道でありながら合気道だけが勝敗を争わない平和の武道であり、心身錬磨のための求道的な心の武道という特異な存在であるため、高齢化社会を迎え生涯体育という観点からも幼児から高齢者まで、年齢、性別に関係なく幅広く行える合気道の将来に課せられた使命はさらに重大になっております。 |

|

『合気道の歴史』

|

合気道開祖・植芝盛平翁 |

|

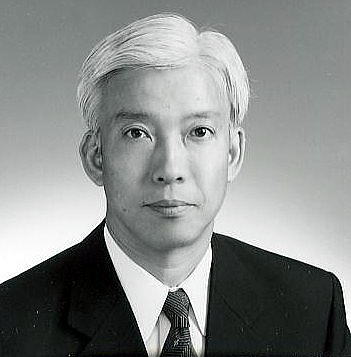

植芝吉祥丸二代道主 |

|

植芝 守央道主 |