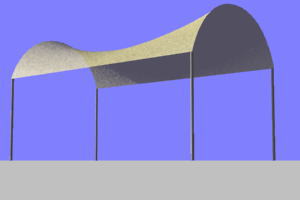

gifファイルは見えにくいので、JW_CADファイルDL出来るようにリンクを付けておきました。①まず、鞍型テントの側面図(図1)を書き、3点円でセンターの稜線を書き その円の中心点を求める。

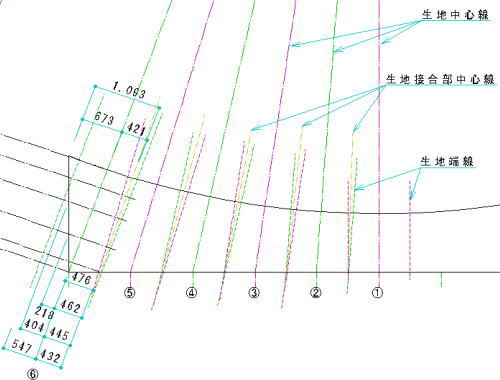

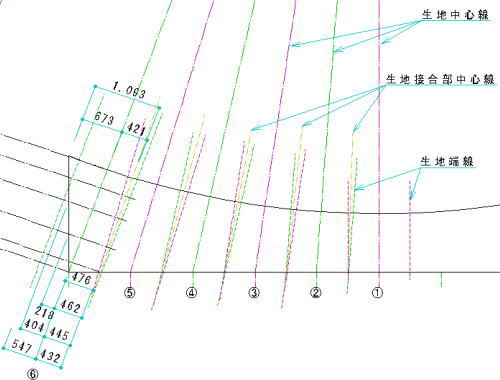

②1m幅の生地を想定して生地を中心から 両サイドの底面線上に1mピッチで生地中心線を配置する。

③生地中心線から2線コマンドで500幅の生地端の線を書いていく

④理論的には左右の生地の生地端線の中心線が、生地接合中心線になります。

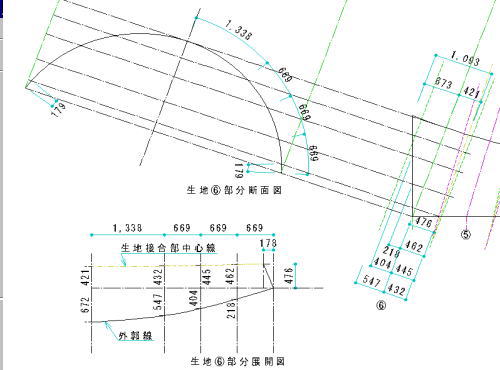

⑤ここでは 一番難しいと思われる最端部の生地⑥の展開図を起こしてみます。

⑥まずCADで生地⑥の中心線を右ドラッグのクロックメニューから「軸角取得」を選択して基準角度を取得して

図2のように生地⑥の部分断面図を引き出します。

⑦断面図上に適当な間隔でポイントを設定し、引き出し線を側面図まで伸長し、各ポイントの生地幅を側面図から

拾い出します。

⑧断面図上の各ポイント間の距離と⑦で拾った各ポイントの生地幅から図2左下のような展開図を作成します。

⑨後の部分も同様に展開図を作成していきます。

⑩あと、展開図を作成する上で注意すべき項目を揚げておきます。

1.生地の取り方向は一番張力の掛かる方向と平行又は直角方向に配置する。

生地の張力がバイアス方向に掛かると、経時変形を起こして雨溜まりやシワを発生するので注意しましょう。

2.生地の稜線高サをシビアに決定する必要があるときは、生地の自重と伸びによる

下がりも検討する必要がある。

具体的にいうと、メリーゴーランドの円錐形屋根での失敗ですが、

自重による下がりを見なかったので裾の方でたるみが出てしまった

3.生地横方向は0.5~1%、縦方向は0.2~0.7%縮小をかけて生地の引っ張りによる延びに対応する。

但し、生地の種類や施工時の気温等条件やロープ張力条件によって変動があるので試行錯誤あるいは

試作によってデータを蓄積して、適正な値を決める事が大切でしょう。

一番いい方法は、今まで「カン」に頼って仕事をしてこられた先輩(先代)を捕まえて、根ほり葉ほりしつこく聞いて

従来の「カン」を数値化しておく事が結構有効だと思います。せっかく蓄えられた資産があるのですから有効利用

しない手はないと思います。