俢俥俢偺撪梕偲彂偒曽

僨乕僞偺尮愹丒峴偒愭偼丄僔僗僥儉偺棙梡幰傗奜晹僔僗僥儉偱偡

僨乕僞僗僩傾偼丄戜挔傗僨乕僞儀乕僗偱偡

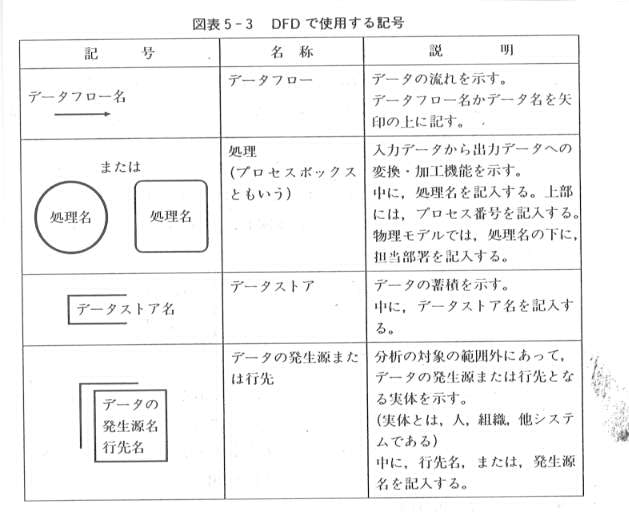

僨乕僞僼儘乕偼丄揱昜傗僨乕僞揱憲偺撪梕偱偡

張棟偼丄庤懕偒傗寁嶼偍傛傃僨乕僞偺曄姺撪梕偱偡

丂婰崋偺婰擖梫椞傪傑偲傔傞偲師偺傛偆偵側傝傑偡丅

嘆栤戣婰弎彂傪嶌惉偟偰乽尰忬乿傪婰弎偟傑偡丅帠柋僼儘乕偱傕俷俲偱偡丅

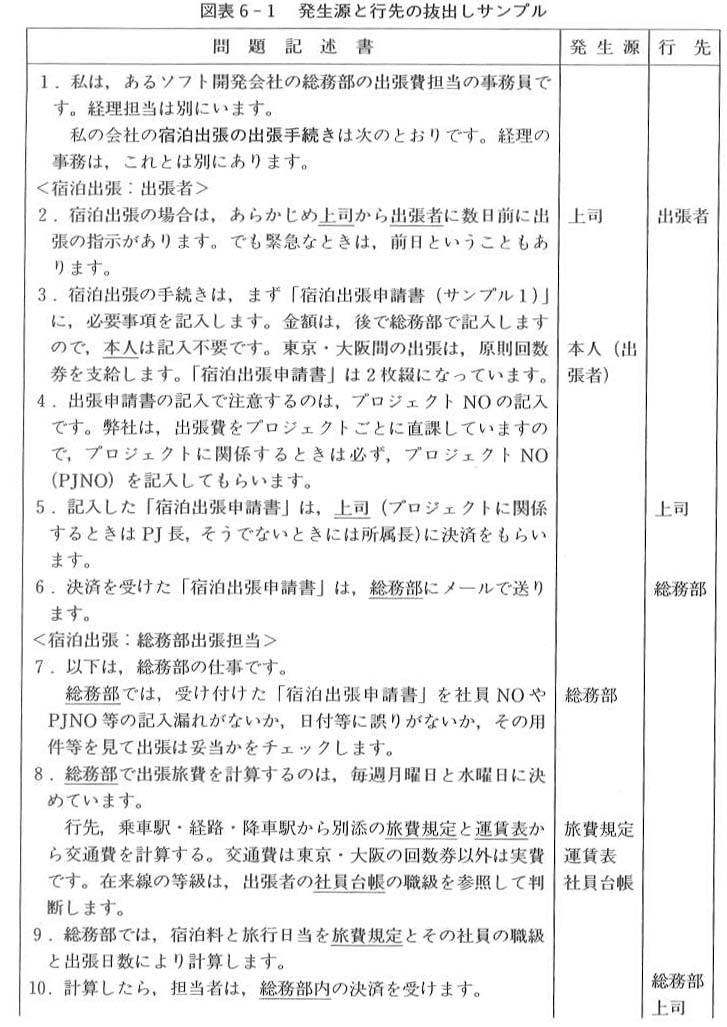

嘇栤戣婰弎彂偐傜乽僨乕僞偺俬俶俹倀俿尦乮敪惗尮乯乿偲乽僨乕僞偺俷倀俿俹倀俿愭乮峴偒愭乯傪敳偒弌偡丅

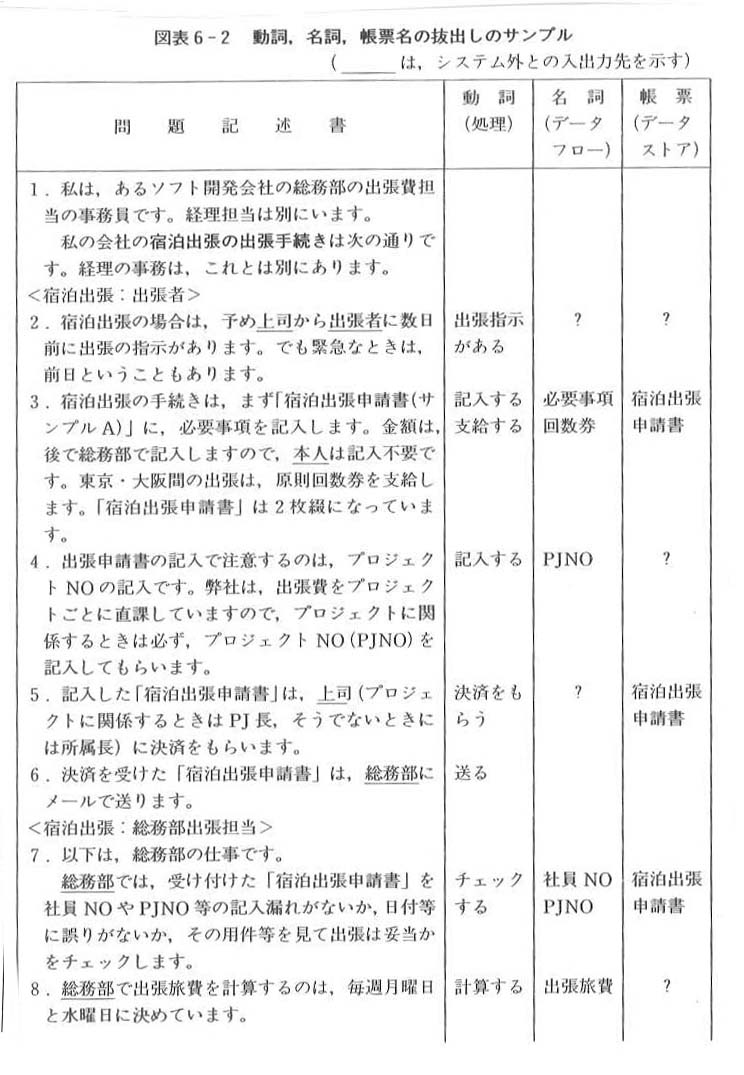

嘊栤戣婰弎彂偐傜乽摦帉乿傪敳偒弌偡丅

嘋栤戣婰弎彂偐傜乽柤帉乿傪敳偒弌偡丅

嘍栤戣婰弎彂偐傜乽挔昜柤乿傪敳偒弌偡丅

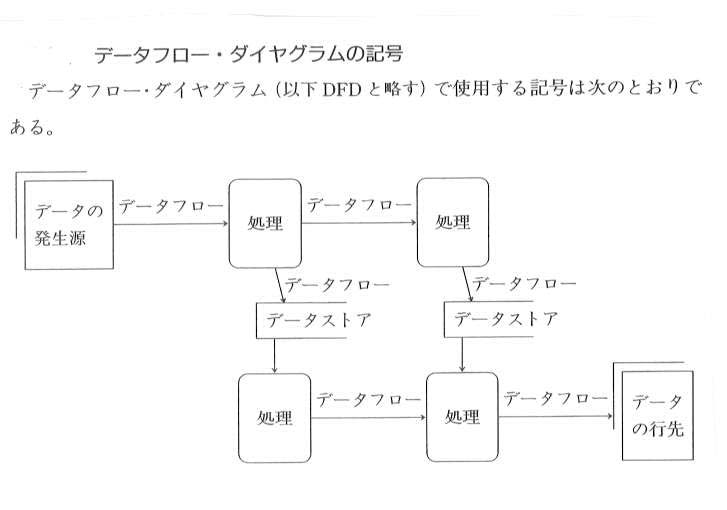

嘐乽俬俶俹倀俿乿傪敪惗尮丄乷俷倀俿俹倀俿乿傪峴偒愭丄乽摦帉乿傪張棟乮僾儘僙僗乯丄乽柤帉乿傪僨乕僞僼儘乕丄乽挔昜柤乿傪僨乕僞僗僩傾偵偟偰丄戞堦夞偺俢俥俢傪嶌惉偡傞丅

嘑俢俥俢傪尒捈偡丅

侾儁乕僕偵俵俙倃俈偮偺張棟乮僾儘僙僗乯偑廂傑傞傛偆偵丄俢俥俢傪奒憌壔偡傞丅

嘒嵟忋埵偺僐儞僥僉僗僩僟僀儎僌儔儉傪嶌惉偡傞丅

嘔嵟壓埵偺俢俥俢偺僨乕僞僗僩傾婰弎彂傪嶌惉偡傞丅挔昜偺僒儞僾儖偑偁傟偽偦傟偱戙梡偡傞丅

嘕嵟壓埵偺俢俥俢偺僨乕僞僼儘乕婰弎彂傪嶌惉偡傞丅挔昜偺僒儞僾儖偑偁傟偽偦傟偱戙梡偡傞丅

嘖嵟壓埵偺俢俥俢偺婡擻張棟婰弎彂傪嶌惉偡傞丅嬈柋婰弎彂傗帠柋巜摫昞偑偁傟偽戙梡偡傞丅

師偵丄敳偒弌偟嶌嬈偺僒儞僾儖傪帵偡丅

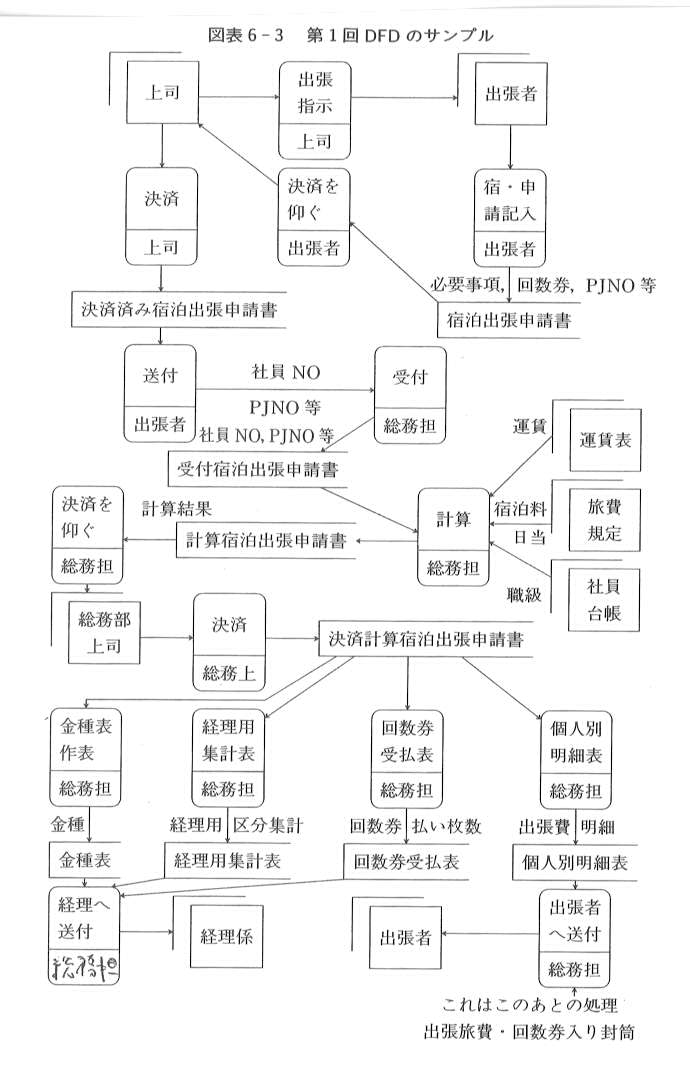

戞堦夞栚嶌惉偺俢俥俢偺僒儞僾儖傪帵偡丅偙傟偼忋婰偺敳偒弌偟嶌嬈偺寢壥傪俢俥俢偵偟偨傕偺偱偁傞丅

嘇僨乕僞偺榑棟壔丒丒丒僨乕僞僨傿僋僔儑僫儕傪嶌惉偟偰僨乕僞崁栚傪惍棟偡傞丅僨乕僞俬俷娭楢恾傪嶌惉偟偰丄晄梫側崁栚傪嶍彍偡傞丅乽僨乕僞偺惓婯壔乿傪峴偄丄堦娧惈乮僀儞僥僌儕僥傿乯偺偁傞僨乕僞峔憿傪峔抸偡傞丅

嘊僨乕僞僼儘乕偺榑棟壔丒丒丒僼儘乕偺楢懕惈傪妋棫偡傞丅