「写真」は長時間の露光によって感光板(紙)が光線によって変色し顕像(陰画)するのが道理であるが、曝露時間を定め諧調ある鮮明な画を得ることは実際は困難なしごとである。「現像」が写真の必須である。 物理現像法 ダゲレオタイプ、コロジオン法(湿板写真)などの現像法。潜像が物理的吸着作用を有することを利用したもの。感光膜の表面に画像ができるので、擦れると剥離し画像が消えてしまう。 塩化銀、ヨウ化銀、臭化銀を用いて湿板写真(コロジオン法)を撮り物理現像をしないで像を顕すためには極めて長い露光時間を要す。物理現像をするのであれば、あらかじめ露光時間を長くしないですむ。塩化銀、ヨウ化銀(銀板写真に於いては水銀蒸気をあててアマルガムをつくり顕像。湿板写真においては沒食子酸、硫酸第一鉄により沈殿した銀を吸着し顕像)、臭化銀を用いて写真を撮り物理現像をするとヨウ化銀がもっとも鮮明な画となり、次に臭化銀であり、塩化銀はそれほど明瞭でない。光線のために最も変色しないヨウ化銀が物理現像液によってはもっとも強く顕像される。 化学現像法 ハロゲン化銀に光があたるとその結晶内の一部が銀に還元される(現像核)。この状態では像が目に見えない(潜像)。現像剤によって現像処理をおこなうと、現像核をもつハロゲン化銀は全て還元されて銀となる。光が当たらず現像核を含まないハロゲン化銀の結晶は定着処理でのぞく。 画像の濃淡(諧調)は銀の集まる密度による。薄い感光膜であっても銀粒子は層をなし、密集した状態は黒色の点と見える (ルーペで黒い粒として見えるものは銀の粒子が密集した状態である)。 写真術には直接陽画をつくる方法とはじめに陰画である種板をつくり焼付けて陽画である印画をつくる方法がある。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新現像法...現像のしくみ

(国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」承認下作成)

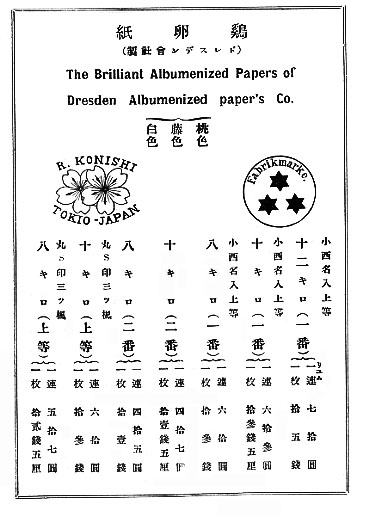

| k小西本店材料目録よりi |

小西本店販売の(独)ドレスデン社 三楓印鶏卵紙 |

| 小西本店は明治36年に感光材料の工場として六櫻社を創設し乾板、印画紙を製造した。 |

|

|

| 明治38年 さくら乾板 「さくら乾板は本邦にて製造する乾板の魁にして 品質新鮮にして且つ佳良なるものなり。」 |

明治36年 さくら白金タイプ紙 「滑面、中荒目、大荒目、綾地。さくら白金タイプ紙 は品質新鮮、強靭、画調鮮明優美にして不変色な ること印画紙中最も卓絶せるものなり。」 |

|

|

| 明治38年 さくらセロイジン紙 「さくらセロイジン紙は品質新鮮にして画調優美 なること白金タイプ紙の如く、粗面、光沢の二種 あり、共に本邦写真家の洽く称賛して日常使用 せらる。」 |

明治37年 さくらP.O.P 「さくらP.O.Pは品質新鮮、平滑にして光沢あり、 画紋を最も繊細緻密に現出して外国品よりも卓絶 すること数等なり。」 |

当時六桜社は輸入した薬品を壜に小分けして販売していた  小西本店写真材料目録(明治30年)の輸入乾板、焼出紙、印画紙 第5回内国勧業博覧会(明治36年)の審査報告より抜粋 |

|

| k日本における写真術i |

| 1848年(嘉永元年)オランダ船によりダゲレオタイプが長崎に伝来し、島津藩の御用商人である上野俊之丞(しゅんのじょう、彦馬の父)がはじめて輸入し 島津斉彬(なりあきら)に献上。日本人の手になる現存する最古の写真は、1857年安政4年)に撮影された銀板写真「島津斉彬像」である。市来四郎らが1857年(安政4)薩摩藩主島津斉彬を撮影した銀板写真が存在する。ただしそれ以前に外国人が日本人を写した写真がある。栄力丸という船に乗って漂流しアメリカの商船に救出された人々を写したもの。日本の栄力丸が嵐で漂流し52日目の1851年1月22日(嘉永3年12月21日)にアメリカの商船・オークランド号に発見され救助される。栄力丸の乗組員17人はオークランド号に乗りサンフランシスコに着き、ハーベイ・R・マークスが銀板写真を撮影する。 ------新たな写真発見として平成18年3月27日放映の『開運!なんでも鑑定団』にてスイスの写真研究家、ルイ・ミッシェル・オエールより彦蔵(ジョセフ・ヒコ)の写真の鑑定依頼があった。 1853年ペリー来航、1854年(政元年)、1853年に続き2度目の来航の ペリー艦隊の従軍写真師エリファレット・ブラウン・Jrは浦賀に上陸、横浜から下田、函館と周り銀板写真を撮影する。その時の肖像写真で、6点が現存している。

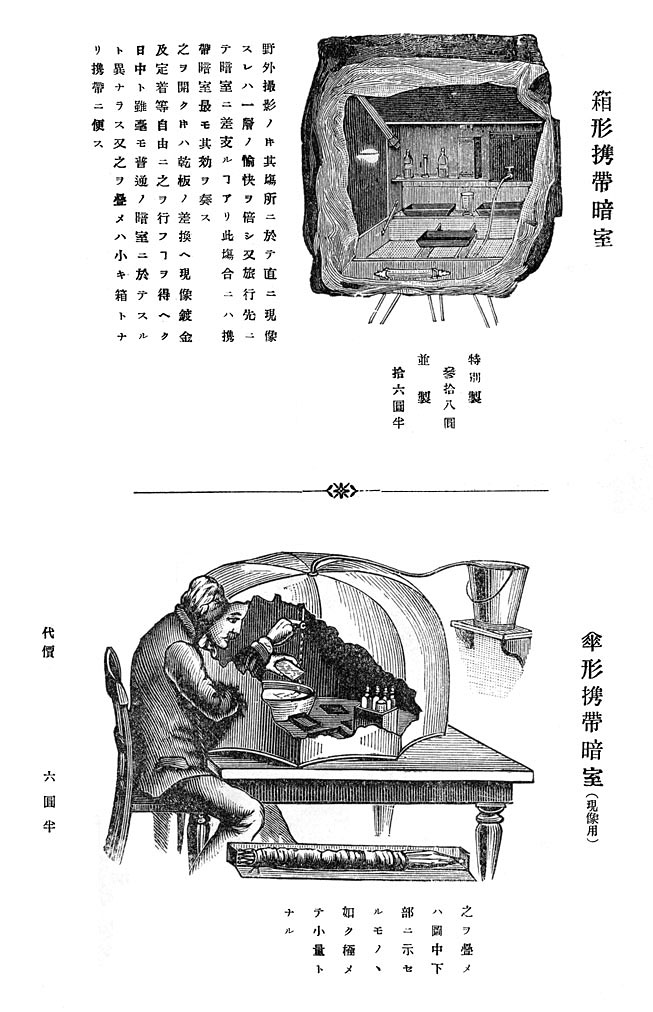

所在経緯 1858年(安政5)島津斉彬が姫三人を湿板で撮影し、また上野彦馬がポンペの指導で湿板写真をはじめている。その頃には世界の写真は銀板写真が過去の写真術となりカロタイプ即ち紙ネガもガラスネガにとって変わっていた。1862年(文久2)下岡蓮杖が横浜で、上野彦馬が長崎で写真館を開業する。京都の大坂屋与兵衛は、1863年(文久3年)、はじめて鶏卵紙による写真をつくる。写真師がふえるとともにいくつかの薬種商が輸入された写真薬品を扱うようになる。 湿板写真が広まると写真術を研究する者も増え、幕末の頃写真薬品材料を供給する商人が現れるが、明治に入ると薬種問屋が写真薬品を扱うようになる。 湿板写真の時代には写真材料といえば写真薬品が主であり、カメラは自作であったり、指物師へ注文製作であった。 1873年(明治6年)杉浦六三郎(小西六創業者)は写真・石版材料の取扱いをはじめる。 種板を自製し、野外撮影には写真薬品を持ち歩かなければならなかった湿板写真の時代、明治14年に長崎の上野彦馬は、たまたま寄航したロシアの船長から5箱の乾板を入手した。上野彦馬はこれを契機に湿板より取り扱いが簡便で感度もすぐれている乾板の研究にとりかかった。明治15年頃から乾板が輸入される。1894(明治27年)頃は(英)マリオン会社の乾板などが輸入された。明治35年頃 は(英)ブリタニア社(のちにイルフォード社)のイルフォードやアライアンス乾板、とくにイルフォード赤札は圧倒的な人気であった。そして整色性の乾板が現れはじめたが、取り扱いに慣れていないためもあって、依然イルフォード赤札、アライアンス赤札、ライオン赤札などのオルソ乾板がよく売れていた。小西本店は六櫻社を建設し、明治38年 さくら乾板を発売するが明治40年までで六櫻社の乾板製造はいったん終わった。 明治6年(1873)ケンネットは保存ができる乾燥状態の臭化銀ゼラチン乳剤を創製して特許を得、実用に供せる乾板製作法を公にした。 6年4月杉浦六三郎は写真・石版材料の取扱いを始める(小西六創業)。7年杉浦六三郎、はじめて鶏卵紙を入手する。 湿板から乾板に移ったのが明治十五、六年頃です。横浜に居た宣教師がすこしばかり鶏卵紙を持っていたので、それを頒けてもらいました。印画紙の方は初め鶏卵紙を用いました。明治二年ごろです。明治13年小西本店は塩化金(鶏卵紙の鍍金液)を発売する。明治15年小西本店は長谷川利之助らを下職とし、暗函の製造工場を東京神田に設ける。 鶏卵紙から明治26年頃からP、O、Pとなり、それから白金アリスト紙、アーチュラとなる 。明治26年(1893)頃 ダルメイヤー人像鏡玉[慶応2年(1866)~]が最も人気があった。印画紙はP、O、Pが使われるようになった。 YAHOO 日本写真史一覧年表 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 湿板写真撮影風景 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

以下 写真月報第24巻第6号 「訪問記」 嵩山 生(氏) 中島精一氏を訪問するの巻 より引用抜粋 |

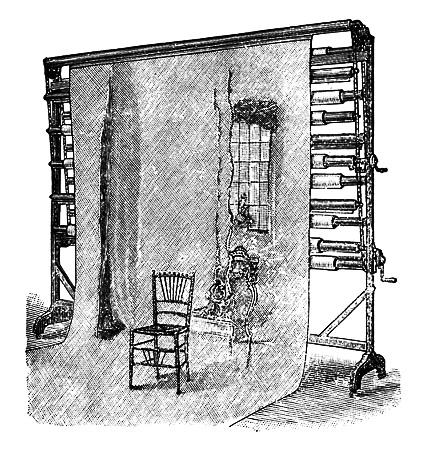

| 明治時代の写真館 |

書割 |

|

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||